Vous avez dit « Ultra Lourd Motorisé » ?

Pour débuter mes articles, j’ai souhaité aborder un sujet qui m’interpellera tôt ou tard : l’adoption de la

nouvelle norme de masse au décollage pour les ULM biplaces de catégories 3 et 4, fixée à 500 kg en France. Cette réflexion m’intéresse particulièrement dans le cadre de la commercialisation future de ma gamme d’aéronefs. En tant que fervent défenseur de l’essence même de l’ULM, je considère ces appareils comme des machines légères, capables de planer efficacement face aux imprévus.

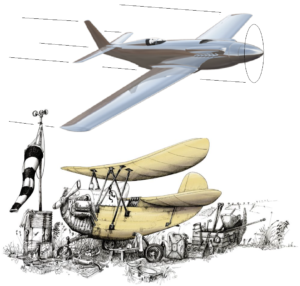

J’ai appris à piloter sur des appareils que je qualifie de « seconde génération » : des modèles rustiques comme le Weedhopper, le Maestro ou encore le Dynali. Par la suite, des machines plus sophistiquées, proches de véritables avions, ont fait leur apparition. À cette époque, la réglementation, stricte mais ingénieuse, définissait les ULM avec une masse à vide de 150 kg pour les monoplaces, 175 kg pour les biplaces, une surface alaire correspondant à 1/10 de la masse à vide ou une charge alaire minimale de 30 kg/m², et une vitesse de décrochage limitée à 55 km/h.

Malgré ces contraintes, les concepteurs ont fait preuve d’une créativité remarquable pour développer des machines modernes, toujours plus sûres, mais surtout plus attractives tout en respectant ces règles. L’arrivée des ULM de « troisième génération » a marqué un tournant. Avec des modèles emblématiques comme le Mistral, le Pétrel, le Sky Ranger, Avid Flyer, le CH701 ou le Coyote, l’ULM a gagné une reconnaissance certaine dans le monde de l’aviation.

En 1998, une réforme majeure a porté la masse maximale au décollage à 300 kg pour les monoplaces et 450 kg pour les biplaces, avec une vitesse minimale de sustentation fixée à 65 km/h. Ce changement a permis aux concepteurs de dépasser certaines limitations, favorisant l’émergence d’appareils innovants et équilibrés, à mi-chemin entre avion et planeur. Cependant, cette évolution a aussi ouvert la porte à une course à la sophistication, rapprochant certains ULM des avions légers certifiés (ATL).

La dérive des générations modernes

Avec l’apparition de la « quatrième génération », des dérives notables ont été observées. De nombreux modèles, après pesée, dépassaient la limite réglementaire en configuration réelle, bien que conformes sur le papier. Certains constructeurs, sous prétexte de répondre aux attentes des clients, minimisaient ces écarts. La DGAC a commencé à prévenir de possible sanction aux contrevenants pour mettre fin à ces pratiques. Cette période a marqué, selon moi, le début d’un glissement préoccupant, notamment dans le segment des ULM multiaxes bien plus marquant que dans le pendulaire en comparaison.

Aujourd’hui, la montée en gamme se poursuit, avec des modèles de plus en plus performants, mais aussi de plus en plus coûteux. Les machines high-tech comme le Shark, le Dynamic ou le VL3 affichent des prix allant de 120 000 à 200 000 € et plus. Ces tarifs élevés se répercutent également sur le marché de l’occasion, où des appareils comme l’Allegro ou le Savannah voient leurs prix de revente sensiblement grimper, une tendance amplifiée non seulement par ce qu’on appelle l’inflation générale touchant les consommateurs, mais aussi par l’évolution du marché de l’aviation légère. Quant aux autogires, leur situation est encore plus préoccupante : le manque de concurrence, combiné à une demande soutenue et à une production limitée, maintient les prix à des niveaux élevés, accentuant ainsi leur positionnement comme des appareils de niche plutôt que des aéronefs véritablement accessibles au grand public. D’ailleurs, le marché de l’occasion des gyrocoptères industriels suit une trajectoire similaire : les prix, déjà élevés à l’achat neuf, se maintiennent ou augmentent encore en seconde main, reflétant à la fois le manque de concurrence, une offre restreinte et une demande stable. Cette tendance renforce l’idée que ces appareils, bien qu’attrayants pour leur polyvalence et leur technicité, restent largement inaccessibles à une majorité d’amateurs d’aviation légère.

Une nouvelle norme, une nouvelle problématique

Récemment, de nombreux pays ont adopté une masse au décollage de 600 kg et une vitesse minimale de 70 km/h pour les ULM. En France, la limite est nouvellement fixée à 500 kg et toujours 65 km/h de vitesse de décrochage . Ces nouvelles réglementations visent d’une part à officialiser des machines auparavant « hors cadre » et, d’autre part, à attirer de nouveaux constructeurs sur le marché européen de l’ULM « lourd ». Certains défendent l’idée d’un alignement avec les LSA (Light Sport Aircraft) américains.

Pour ma part, je pense en lançant une autre piste qu’il aurait été plus judicieux de créer une catégorie intermédiaire entre ULM et ATL, intégrant pleinement les LSA. Cela aurait permis d’établir des exigences adaptées, notamment en termes de formation, avec un niveau de compétence supérieur à celui des pilotes ULM actuels, mais inférieur à celui requis pour un PPL.

L’ULM, entre tradition et modernité

L’ULM d’aujourd’hui reste-t-il fidèle à l’idéal de simplicité et d’accessibilité qui caractérisait ses origines ? Si les LSA (Light Sport Aircraft) représentent une approche plus souple de l’aviation légère, avec un processus de certification allégé (normes ASTM aux États-Unis et supervision réduite des autorités), ces appareils sont cependant soumis à certaines limites, comme des restrictions sur la masse maximale et le nombre de places. À l’inverse, l’ULM à la française, particulièrement avec ses nouvelles normes, semble s’éloigner de sa vocation initiale en se rapprochant progressivement des LSA. Toutefois, les générations précédentes d’ULM, celles des modèles plus « légers » des deuxième et troisième générations, ont su conserver une certaine fidélité à l’esprit originel, sans pour autant s’apparenter aux microlights américains, dont l’approche reste parfois plus simpliste et éloignée des exigences européennes.

Avec l’avènement de la quatrième génération et l’adoption de la limite des 500 kg, nous entamons une nouvelle ère qui préfigure ce qui pourrait devenir la cinquième génération d’ULM. Cette évolution marque un tournant dans la manière dont les appareils légers sont conçus, intégrant des capacités de plus en plus sophistiquées tout en conservant un lien avec l’accessibilité de l’aviation légère, Mais, malgré cette évolution, il est fort probable que l’ULM « lourd », sous ses nouvelles formes, soit faussement destiné à être populaire. En réalité, il semble plutôt se profiler comme une aviation de niche, réservée à une élite, plutôt qu’à un large public passionné d’aviation légère. En d’autre terme souligner la contradiction entre la volonté d’ouvrir l’ULM à un plus grand nombre d’un côté et le résultat qui semble aboutir à une aviation plus exclusive.

Une vision pour l’avenir

Lorsque je commercialiserai mes multiaxes et autogires, je devrai me conformer à la norme des 500 kg pour rester compétitif et ne pas être répertorié comme un constructeur qualifié de rétrograde. Cependant, je reste convaincu que de nombreux passionnés, comme moi, recherchent avant tout des machines simples, abordables et fidèles à l’esprit originel de l’ULM. Mon ambition est de proposer des appareils « légers », qui surprendront par leur concept et répondront à une demande exigeante mais en quête d’authenticité.

En conclusion, nous avons la chance de voler dans un cadre réglementaire relativement souple, exempt des contraintes lourdes qui pèsent sur d’autres catégories aéronautiques. Grâce à l’action de la fédération, de l’EMF et du soutien de la DGAC auprès de l’EASA, nous conservons une liberté précieuse pour pratiquer notre passion. À nous, pilotes et constructeurs, de veiller à préserver cet équilibre, en acceptant les compromis raisonnables tout en restant vigilants face aux dérives possibles.